季刊保育問題研究

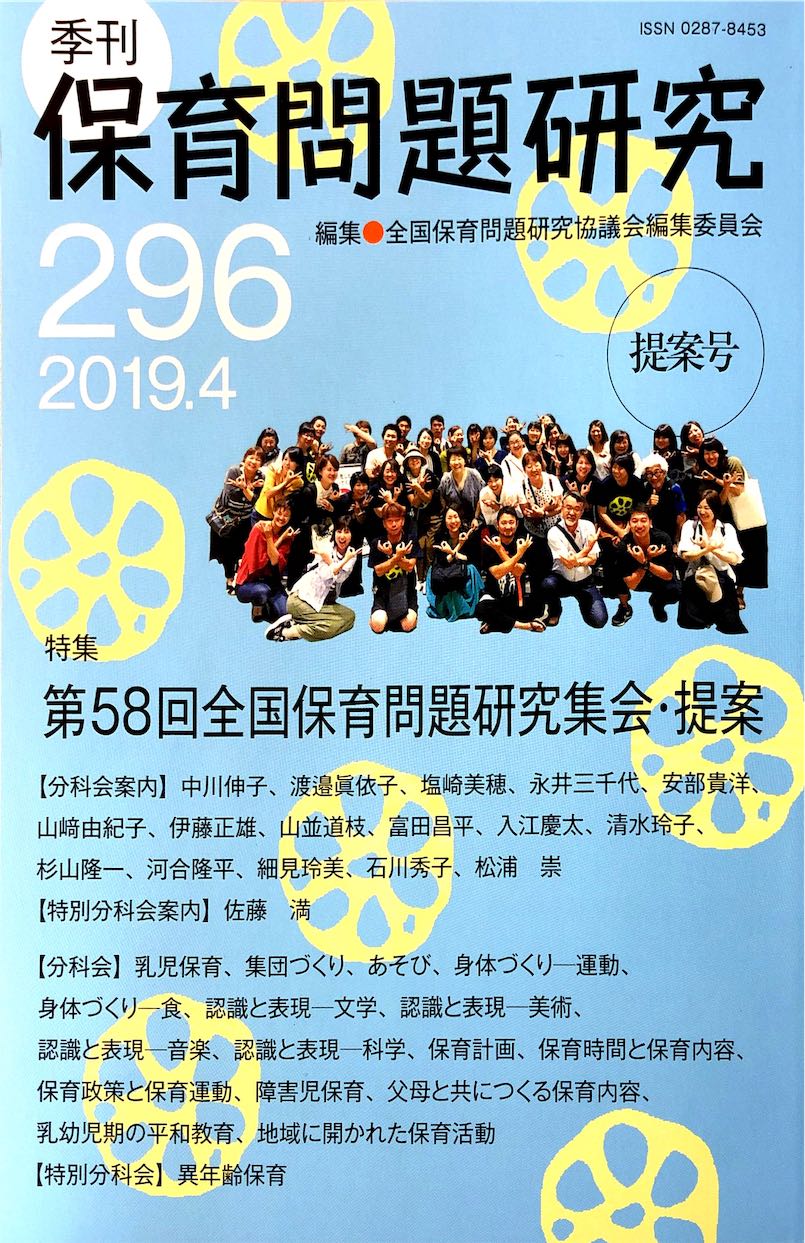

季刊保育問題研究 季刊保育問題研究299号 第58回全国保育研究集会(熊本)報告号

季刊保育問題研究299号 2019.10発行日:2019/10/25ISBN:978-4-7880-2148-8Cコード:C0037判型:A5判頁数:204p目次巻頭言 合田史宣特集 第58回全国保育研究会・報告【記念講演】「生まれつき悪い子なんていない」 寮美千子【分科会】・乳児保育・集団づくり・あそび・身体づくり─ 運動・身体づくり─ 食・認識と表現─ 文学・認識と表現─ 美術・認識と表現─ 音楽・認識と表現─ 科学・保育計画・保育時間と保育内容・保育政策と保育運動・障害児保育・父母と共につくる保育内容・乳幼児期の平和教育・地域に開かれた保育活動[特別分科会]異年齢保育